Projekt 1.1

Advanced analytics of raw and recycling materials

Einleitung

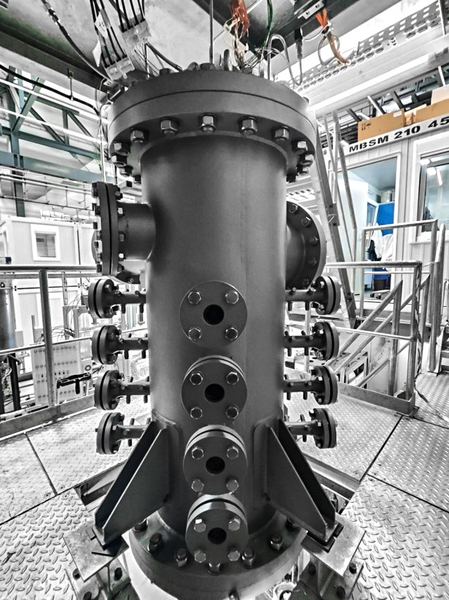

Alternative Reduktionsmittel (ARAs) für den Hochofenprozess wie z.B. Kohlenstaub, sind Stand der Technik und werden über die Blasformen des Hochofens in diesen eingeblasen, um metallurgischen Koks teilweise zu ersetzen. Feinkohlesorten zeigen, je nach ihrer chemischen Zusammensetzung, ein unterschiedliches Umwandlungsverhalten. Für ein besseres Verständnis der chemo-kinetischen Kohleumwandlung und für eine detaillierte Analyse anderer Ersatzreduktionsmittel wie sekundäre Kohlenstoffträger (z.B. torrefizierte Biomasse) wird ein Versuchsreaktor (ARA-Reaktor, ARA steht für Alternative Reducing Agents) betrieben.

Die Umstellung der Eisenproduktion von der Hochofen- auf die Direktreduktionsroute (DR-Route) erfordert eine verbesserte und schnelle Analytik des aus dem DR-Schacht kommenden HBI (Hot Briquetted Iron). Kenntnisse, beispielsweise über die Eisenvalenz im HBI, erlauben eine Aussage über die Effizienz und Stabilität des DR-Prozesses.

Am Ende der Prozesskette der Eisen- und Stahlerzeugung müssen online- oder zumindest at-line (Bypass)-Analyseanwendungen für Stäube, Schlacken und Schrott möglichst rasch Ergebnisse liefern, um Prozessänderungen entsprechend der Zusammensetzung der Rückstände effizienter durchzuführen. So wird beispielsweise die Schlackenanalyse aus dem Pfannenofen verwendet, um die notwendigen Zuschläge und Legierungsmittel für die Behandlung der Stahlschmelze zu bestimmen. Die Analyse von Schrott als wichtigem Sekundärrohstoff sollte möglichst direkt am Schrottplatz durchgeführt werden (Schrottlieferant:in oder im Stahlwerk). Dies stellt eine effektive Maßnahme dar, um vor der Planung der weiteren Schrottlogistik (Sortierung und Chargierung) Informationen über die Schrottqualität zu erhalten.

Ziele und Motivation

- Quantifizierung der Reaktivität alternativer Reduktionsmittel unter hochofenähnlichen Bedingungen

- Entwicklung und Verbesserung der Analytik für Rohstoffe (Kohlenstaub, HBI und Nebenprodukte (Hüttenstaub und Schlacken)

- Bestimmung des Kohlenstoffursprungs im Hochofenstaub (Hüttenkoks oder Feinkohle) mittels Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS) und Raman-Spektroskopie und Quantifizierung der Möglichkeit einer online-Anwendung

- Entwicklung und Verbesserung der Analytik für metallurgische Schlacken (Konverter- und Pfannenschlacke) und Quantifizierung der Möglichkeiten für online-Anwendungen

- Verbesserung eines kalibrierungsfreien LIBS-Auswertealgorithmus für Pfannenschlacken und Ausweitung auf andere metallurgische Schlacken

- Entwicklung eines tragbaren funkenentladungsgestützten LIBS-Sensors zur Charakterisierung von Schlacken und Schrott

Vorgehensweise

- Hochtemperatur-Reaktivitätsmessungen von Kohlenstaubmischungen und anderen alternativen Reduktionsmitteln wie pyrolysierter Biomasse unter Verwendung eines druckbeaufschlagten Reaktors mit variierenden Testparametern (z. B.: Druck, Temperatur, Gaszusammensetzung

- Spektroskopische Analysen von HBI mittels LIBS und Raman und begleitende mikroskopische Auswertung mittels Rasterelektronenmikroskopie (SEM) und einer computergestützten Phasendetektionsroutine

- Spektroskopische Analysen von Hochofenstaub und Schlacken (Konverter, Pfannenofen) mittels LIBS und Raman sowie Bestimmung der Eisenvalenz und erweiterter Parameter (z. B.: freier Kalk) in metallurgischen Schlacken

- Entwicklung eines tragbaren LIBS-Systems für Schlacken- und Schrottanalysen

Ergebnisse und Anwendung

Im Hinblick auf den Einsatz alternativer Reduktionsmittel sollten die getesteten Materialien auf ihre Eignung für den Hochofenprozess hin bewertet werden. Damit einhergehend wird ein tieferes Verständnis der chemo-kinetischen prozessbezogenen Phänomene im Hochofen während der Umsetzung der Feinkohle erwartet. Ausgehend vom Hochofengichtgas wird die Möglichkeit, die Herkunft des Kohlenstoffs im Hochofenstaub zu quantifizieren, mit Hilfe einer LIBS-Raman-gekoppelten Methode bewertet.

Für HBI als weiteren Rohstoff, der in diesem Projekt untersucht wird, soll eine Methode für eine schnellere chemische Analyse entwickelt werden, die spektroskopische und mikroskopische Methoden mit einem begleitenden computergestützten Bildverarbeitungswerkzeug verwendet.

Im weiteren Verlauf der Prozesskette sollte ein kalibrierungsfreies und schnell arbeitendes Analysesystem auf Basis von LIBS entwickelt werden. Dieses Analysesystem soll auf primäre und sekundäre metallurgische Schlacken sowie auf Schrott angewendet werden, die einen wichtigen sekundären Eisenrohstoff für eine nachhaltige Stahlerzeugung darstellen.

DE

DE EN

EN